डाटा संचरण (Data Communication)

डाटा संचरण का अर्थ दो यंत्रों के मध्य किसी संचार माध्यम द्वारा टाटा का आदान प्रदान करने से है।

अथवा

वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत दो यंत्रों के मध्य डाटा का आदान-प्रदान होता है उसे डाटा संचरण कहते हैं।

डाटा संचरण को प्राथमिक व संचार मॉडल द्वारा समझा जा सकता है।

अथवा

वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत दो यंत्रों के मध्य डाटा का आदान-प्रदान होता है उसे डाटा संचरण कहते हैं।

डाटा संचरण को प्राथमिक व संचार मॉडल द्वारा समझा जा सकता है।

प्राथमिक संचार मॉडल में निम्नलिखित प्रमुख अवयव होते हैं।

1- संदेश ( डाटा)2- प्रेषक3- सिग्नल4- संचरण माध्यम5- संचरण प्रोटोकॉल6- ग्राही

1-सूचना :- अर्थ पूरा डाटा को सूचना कहा जाता है। वह सूचना जो प्रेषक द्वारा भेजी जाती है उसे संदेश कहते हैं।

2- प्रेषक :- वह यंत्र या व्यक्ति जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे प्रेषक कहते हैं।

3- सिग्लन :- डाटा का विद्युत या विद्युत चुंबकीय रूप सिग्नल कहलाता हैं। डाटा को सिग्नल के रूप में संचार माध्यम से भेजा जाता है।

4- संचरण माध्यम :- वह भौतिक माध्यम जिसमें डाटा प्रवाहित होकर आगे बढ़ता है उसे संचार माध्यम कहते हैं।

5- संचरण प्रोटोकॉल :- नियमों का वह समूह जिसके अंतर्गत डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच स्थानांतरित होता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं।प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है।

6- ग्राही :- वह यंत्र या व्यक्ति जो किसी प्रेषक द्वारा भेजी गई सूचना को प्राप्त करता है उसे ग्राही कहते हैं।

संचार के प्रकार

संचार को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1-लिखित संचार

2-मौखिक संचार

1-लिखित संचार:- जब सूचना को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है दो उसे लिखित संचार कहा जाता है।

वर्तमान समय में फैक्स, फेजर, ईमेल आदि लिखित संचार के प्रमुख उदाहरण हैं।

2-मौखिक संचार:- जब सूचना का आदान प्रदान लिखित ना होकर के मौखिक रूप में होता है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। वर्तमान समय में टेलीफोन, मोबाइल, वीडियो कॉल, इंटरकॉम आदि द्वारा किया गया वार्तालाप मौखिक संचार में आता है।

संकेत अथवा सिग्नल

डाटा का विद्युत तथा विद्युत चुंबकीय रूप सिग्नल कहलाता है।सिग्नल को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1-एनालॉग सिगनल

2-डिजिटल सिगनल

1- एनालॉग सिगनल :- एनालॉग सिगनल लगातार तरंगे होती है। यह तरंगे कई बिंदुओं से होकर लगातार गुजरती रहती हैं।

2- प्रेषक :- वह यंत्र या व्यक्ति जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे प्रेषक कहते हैं।

3- सिग्लन :- डाटा का विद्युत या विद्युत चुंबकीय रूप सिग्नल कहलाता हैं। डाटा को सिग्नल के रूप में संचार माध्यम से भेजा जाता है।

4- संचरण माध्यम :- वह भौतिक माध्यम जिसमें डाटा प्रवाहित होकर आगे बढ़ता है उसे संचार माध्यम कहते हैं।

5- संचरण प्रोटोकॉल :- नियमों का वह समूह जिसके अंतर्गत डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच स्थानांतरित होता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं।प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है।

6- ग्राही :- वह यंत्र या व्यक्ति जो किसी प्रेषक द्वारा भेजी गई सूचना को प्राप्त करता है उसे ग्राही कहते हैं।

संचार के प्रकार

संचार को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1-लिखित संचार

2-मौखिक संचार

1-लिखित संचार:- जब सूचना को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है दो उसे लिखित संचार कहा जाता है।

वर्तमान समय में फैक्स, फेजर, ईमेल आदि लिखित संचार के प्रमुख उदाहरण हैं।

2-मौखिक संचार:- जब सूचना का आदान प्रदान लिखित ना होकर के मौखिक रूप में होता है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। वर्तमान समय में टेलीफोन, मोबाइल, वीडियो कॉल, इंटरकॉम आदि द्वारा किया गया वार्तालाप मौखिक संचार में आता है।

संकेत अथवा सिग्नल

डाटा का विद्युत तथा विद्युत चुंबकीय रूप सिग्नल कहलाता है।सिग्नल को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1-एनालॉग सिगनल

2-डिजिटल सिगनल

1- एनालॉग सिगनल :- एनालॉग सिगनल लगातार तरंगे होती है। यह तरंगे कई बिंदुओं से होकर लगातार गुजरती रहती हैं।

एनालॉग सिग्नल को दो भागों में बांटा जा सकता है।

1-आवर्ती सिग्नल

2-अनावर्ती सिग्नल

1-आवर्ती सिग्नल :- बेसिक नॉलेज एक निश्चित समय के बाद पुनः अपने विस्थापन को दोहराते हैं आवर्ती सिग्नल कहलाते हैं।

2-अनावर्ती सिग्नल:- वे सिंगर जो अपने विस्थापन को एक निश्चित क्रम में नहीं दोहराते उन्हें अनावर्ती के सिग्नल कहा जाता है।

2-डिजिटल सिगनल:- यह सिग्नल लगातार नहीं होते। इनमें 0 तथा 1 दो प्रकार के सिग्नल होते हैं। इनका मान अचानक 0से तथा 1से 0 हो सकता है।

डाटा संचरण के प्रकार

डाटा संचरण को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1-समानांतर संचरण (parallel transmission)

2-लगातार संचरण(sequential transmission)

1-समानांतर संचरण:- डेटा संचरण की इस विधि में N बिटों को एक साथ N वायर के माध्यम से भेजा जाता है। प्रत्येक बिट का अपना एक तार होता है तथा सभी बिटें एक साथ भेजी जाती हैं।

1-समानांतर संचरण (parallel transmission)

2-लगातार संचरण(sequential transmission)

1-समानांतर संचरण:- डेटा संचरण की इस विधि में N बिटों को एक साथ N वायर के माध्यम से भेजा जाता है। प्रत्येक बिट का अपना एक तार होता है तथा सभी बिटें एक साथ भेजी जाती हैं।

2-क्रमिक ट्रांसमिशन :- ट्रांसमिशन किस विधि में तारों के स्थान पर एक ही तार का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो एक भी एक दूसरे से पीछे पोकर आगे बढ़ती है।

क्रमिक ट्रांसमिशन को दो भागों में बांटा जा सकता है।

(I)सिंक्रोनस ट्रांसमिशन:- इसमें डाटा का प्रवाह बड़े फ्रेम की बिटों के रूप में होता है।यह बिटें बिना किसी रिक्त स्थान के प्रवाहित होती हैं।

(II)एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन :- इसमें डाटा का ट्रांसमिशन बाइटों के रूप में होता है।प्रत्येक बाइट के आरंभ में एक स्टार्ट बिट तथा अंत में एक स्टॉप बिट लगी होती है। दो बाइटों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है।

डाटा प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार माध्यमों का वर्गीकरण

संचार माध्यम को डांटा प्रेषण की दिशा के आधार पर निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

1- सिंपलेक्स

2- अर्ध डुप्लेक्स

3-पूंर्ण डुप्लेक्स

1-सिंपलेक्स( simplex):- संचार कि इस प्रणाली में डाटा का संचार केवल एक ही दिशा में संभव है। संदेश भेजने वाला संदेश प्राप्त नहीं कर सकता जबकि संदेश प्राप्त करने वाला संदेश भेज नहीं सकता। इसका प्रयोग करके ग्राहक छेत्र में प्रसारण संभव होता है। उदाहरण रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण।

2- अर्ध डुप्लेक्स (half duplex):- इस संसार अवस्था में दोनों दिशाओं से डाटा का संचार होता है परंतु एक समय पर केवल एक ही दिशा में डाटा भेजा जा सकता है। वॉकी टॉकी एवं हार्ड डिस्क में डाटा सेव करना एवं हार्ड डिक्स डाटा एक्सेस करना।

3-पूर्ण डुप्लेक्स (Full duplex):- संचार की इस अवस्था में एक साथ दोनों दिशाओं से डाटा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण आधुनिक मोबाइल फोन से वार्तालाप।

1- सिंपलेक्स

2- अर्ध डुप्लेक्स

3-पूंर्ण डुप्लेक्स

1-सिंपलेक्स( simplex):- संचार कि इस प्रणाली में डाटा का संचार केवल एक ही दिशा में संभव है। संदेश भेजने वाला संदेश प्राप्त नहीं कर सकता जबकि संदेश प्राप्त करने वाला संदेश भेज नहीं सकता। इसका प्रयोग करके ग्राहक छेत्र में प्रसारण संभव होता है। उदाहरण रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण।

2- अर्ध डुप्लेक्स (half duplex):- इस संसार अवस्था में दोनों दिशाओं से डाटा का संचार होता है परंतु एक समय पर केवल एक ही दिशा में डाटा भेजा जा सकता है। वॉकी टॉकी एवं हार्ड डिस्क में डाटा सेव करना एवं हार्ड डिक्स डाटा एक्सेस करना।

3-पूर्ण डुप्लेक्स (Full duplex):- संचार की इस अवस्था में एक साथ दोनों दिशाओं से डाटा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण आधुनिक मोबाइल फोन से वार्तालाप।

संचार चैनल(communication channel)

संचार चैनल(communication channel):-चैनल एक ऐसा माध्यम है जो डाटा संकेतों को प्राप्त करता तक पहुंचाता है। संचार माध्यम में डाटा प्रसारण की गति को प्रति सेकंड संचालित बिट्स की संख्या (BPS) मैं मापा जाता है। गति के आधार पर कम्युनिकेशन चैनल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है।

1-नैरो बैंड संचरण

2-वॉइस बैंड संचरण

3-वॉइस बैंड संचरण

4-ब्रॉडबैंड संचरण

1-नैरो बैंड संचरण:- नैरोबंद संचरण की गति 50 बीपीएस 150 बीपीएस तक होती है।

2-वॉइस बैंड संचरण:-वॉइस बैंड मैं डाटा संचरण गति 300 बीएससी 9600 बीपीएस होती है।

3-वॉइस बैंड संचरण:- इसमें डाटा संचरण गति 19200 बीपीएससी 5000 बीपीएस तक हो सकती है।

4-ब्रॉडबैंड संचरण

संचार माध्यम (communication media)

1-नैरो बैंड संचरण

2-वॉइस बैंड संचरण

3-वॉइस बैंड संचरण

4-ब्रॉडबैंड संचरण

1-नैरो बैंड संचरण:- नैरोबंद संचरण की गति 50 बीपीएस 150 बीपीएस तक होती है।

2-वॉइस बैंड संचरण:-वॉइस बैंड मैं डाटा संचरण गति 300 बीएससी 9600 बीपीएस होती है।

3-वॉइस बैंड संचरण:- इसमें डाटा संचरण गति 19200 बीपीएससी 5000 बीपीएस तक हो सकती है।

4-ब्रॉडबैंड संचरण

संचार माध्यम (communication media)

संचार माध्यम (communication media):- वे भौतिक संसाधन जिनका प्रयोग करके डाटा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है उसे संचार माध्यम कहा जाता है।

संचार माध्यमों को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया गया है।

1-निर्देशित संचार माध्यम

2-अनिर्देशित संचार माध्यम

1-निर्देशित संचार माध्यम:- निर्देशित संचार माध्यम में डाटा को भेजने के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है। निर्देशित संचार माध्यम को अपग्रेड के चार भागों में विभक्त किया गया है।

निर्देशित संचार माध्यमों को निम्नलिखित चार भागों में वर्गीकृत किया गया है।

1-खुले तार

2-विवर्तित युग्म तार

3-समाक्ष तार

4- प्रकाशिक तंतु

1-खुले तार:-खुले तारों का प्रयोग करके अधिकतम 20 फीट तक टाटा को संचित किया जा सकता है। इनका उपयोग अधिक दूरी तक डाटा संचरण के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें धोनी के प्रभाव को कम करने के लिए कोई आवरण नहीं होता।

2-विवर्तित युग्म तार:- विवर्तित युग्म तारों में धातु के दो चालक तारों का प्रयोग किया जाता है इन तारों पर विद्युतरोधी आवरण लगा होता है ताकि यह दोनों तार एक दूसरे को प्रभावित ना करें। इन तारों को अधिक से अधिक युग में दिया जाता है ताकि इनमें उत्पन्न ध्वनी को नष्ट किया जा सके।

विद्युत रोधी आवरण के आधार पर इन तारों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है।

अपरिरक्षित विवर्तित युग्म तार:- इसमें ध्वनी के प्रभाव को कम करने के लिए प्लास्टिक की परत लगाई जाती है।

परिरक्षित विवर्तित युग्म तार:-इसमें ध्वनी के प्रभाव को कम करने के लिए इंसुलेटर की परत लगाई जाती है।

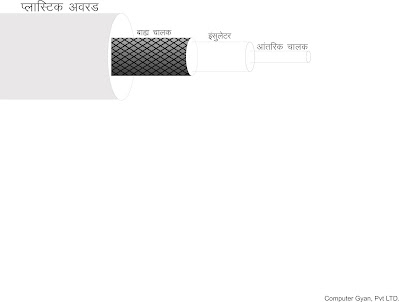

3-समाक्ष तार:- समाक्ष तार में भी धातु के दो चालक तारों का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसकी संरचना विवर्तित युग्म तार से भिन्न होती है। इसमें सबसे आंतरिक भाग में धातु के चालक तारीख का प्रयोग होता है। इस चालक तार के ऊपर इंसुलेटर की एक परत होती है। इंसुलेटर की परत के ऊपर दूसरा चालक तार एक जालीनुमा संरचना के रूप में होता है यह पूरी संरचना एक प्लास्टिक आवरण से बंद होती है।

4- प्रकाशिक तंतु:- प्रकाशिक तंतु का प्रयोग डाटा को ऑप्टिकल फॉर्म में भेजने के लिए किया जाता है। इसमें प्रकाशित तंतु के पतले एवं लचीले कांच प्रयुक्त होते हैं। इन तंत्र के बाहर कांच का एक कबर लगा होता है। जिसे क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग के बाहर एक प्लास्टिक की कवर चढ़ी होती है।प्रकाशिक तंतु में डाटा के संचरण निम्नलिखित तीन मोड में होते हैं।

1स्टेप इंडेक्स:-इसमें कोर अधिक मोटा होता है प्रकाशित तरंगे क्लैड्डिंग से परावर्तित होकर आगे बढ़ती रहती हैं।

2-ग्रेड इंडेक्स:- इसमें कोर स्टेप इंडेक्स की तुलना में पतला होता है प्रकाशित करेंगे एक बार झुक कर पुनः आगे बढ़ जाती हैं।

3-सिंगल मोड:- इसमें कोर इतना पतला होता है कि प्रकाशित तरंगे सीधी निकल जाती है।

2-अनिर्देशित संचार माध्यम:- अनुर्देशित संचार माध्यम के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वायु में प्रेषित कर दिया जाता है। आनिर्देशित संचार माध्यमों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1- रेडियो तरंगे

2-माइक्रोवेव तरंगे

3-इंफ्रारेड तरंगे

1- रेडियो तरंगे:- इन तरंगों को एंटीना की सहायता से सीधे हवा में प्रेषित कर दिया जाता है। ग्राही उपकरण इन तरंगों को ग्रहण कर लेते हैं। इन तरंगों से डाटा संचरण के लिए प्रेषक का और काहे उपकरणों का एक सीध में होना आवश्यक नहीं है।

2-माइक्रोवेव तरंगे:- माइक्रोवेव तरंगे एक बिंदु पर केंद्रित होकर एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं। इन तरंगों से डाटा संचरण के लिए प्रेषक तथा ग्राही उपकरणों का एक सीध में होना आवश्यक है। साथ ही साथ यह तरंगे किसी भौतिक बाधा को पार नहीं कर पाती इसलिए इन तरंगों से डाटा संचरण के लिए इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि बीच में कोई भौतिक बाधा (कोई इमारत, घना पेड़ पहाड़ आदि) ना हो।

माइक्रोवेव तरंगों द्वारा डाटा संचरण के लिए निम्नलिखित दो विधियों का प्रयोग किया जाता है।

1- परवलयाकार एंटीना द्वारा

2-कृत्रिम उपग्रहों द्वारा

1- परवलयाकार एंटीना द्वारा:-माइक्रोवेव तरंगों द्वारा डाटा संचरण किस विधि में दो एंटीना काफी ऊंचाई पर लगाया जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि कोई भौतिक व्यवधान इन दोनों के बीच ना हो। इन एंटीना में सेंडर तथा रिसीवर यंत्र ऊंचाई पर लगा होता है जिससे डाटा माइक्रोवेव तरंगों के रूप में भेजा और प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक 35 से 45 किलोमीटर पर रिपीटर केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं जिससे पृथ्वी का गोलार्ध भी कोई समस्या ना उत्पन्न न करें।

2-कृत्रिम उपग्रहों द्वारा :- अधिक दूरी तक संसार के लिए कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें ऐसे कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किए जाते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में इस प्रकार स्थापित कर दिए गए हैं कि वे पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होते हैं। पृथ्वी से एक मुख्य प्रेषक उपकरण द्वारा डाटा को माइक्रोवेव तरंग के रूप में कृत्रिम उपग्रह को प्रेषित किया जाता है जिससे पुनः यह कृत्रिम उपग्रह धरती पर एक निश्चित क्विंसी एवं एंगल पर वापस भेज देता है जो यहां पर लगे हुए विभिन्न रिसीवर सेंटरों को प्राप्त हो जाते हैं।

3-इंफ्रारेड तरंगे:- इंफ्रारेड तरंगों द्वारा डाटा को छोटी दूरी तक भेजा जा सकता है। इन तरंगों की आवृत्ति अधिक होने के कारण यह किसी सतह को भेद नहीं पाती। इन तरंगों का प्रयोग दिन के समय भी नहीं किया जा सकता क्योंकि सूर्य की रोशनी में इंफ्रारेड तरंग होती है जिससे इनका डाटा प्रभावित हो सकता है। मुख्य रूप से इन तरंगों का प्रयोग वायरलेस माउस एवं अन्य छोटे कंप्यूटर उपकरणों के बीच डाटा का आदान प्रदान करने के लिए होता है।

No comments:

Post a Comment